×

×

×

×

在2025年“伦敦气候行动周”上,宁德时代联合艾伦·麦克阿瑟基金会发布了“全球能源循环计划”愿景:推动电池循环经济全面落地,同时助力新电池生产彻底摆脱对原生矿产资源的依赖。

这项计划本身的技术挑战和系统复杂度,不亚于曾经充电倍率提升、千公里续航突破。

不同于过去围绕某一技术参数的迭代,“循环”提出的是一套系统性重构:从产品设计的起点,到制造与使用,再到退役回收,所有环节都需要重新定义。

因此,“全球能源循环计划”不只是一个企业内部的优化路径,而是一套可以复制的产业级循环逻辑。

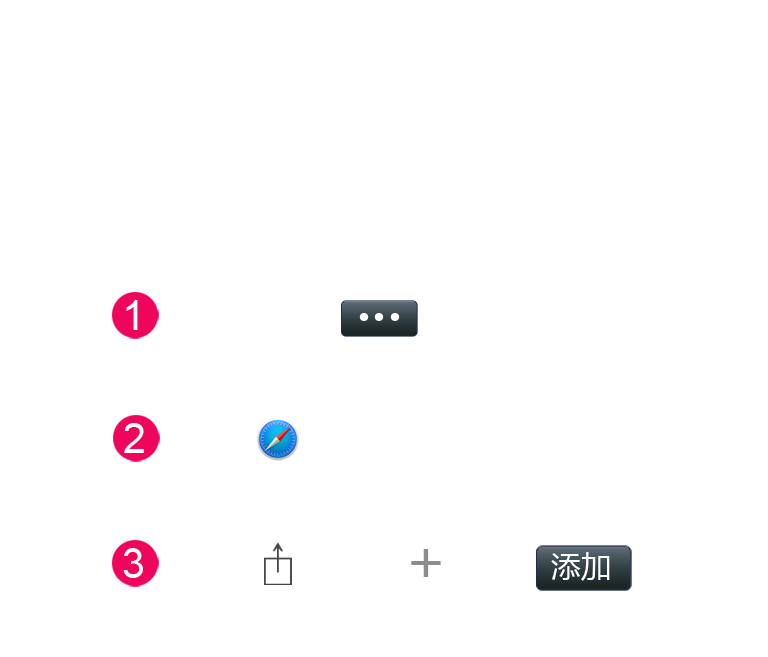

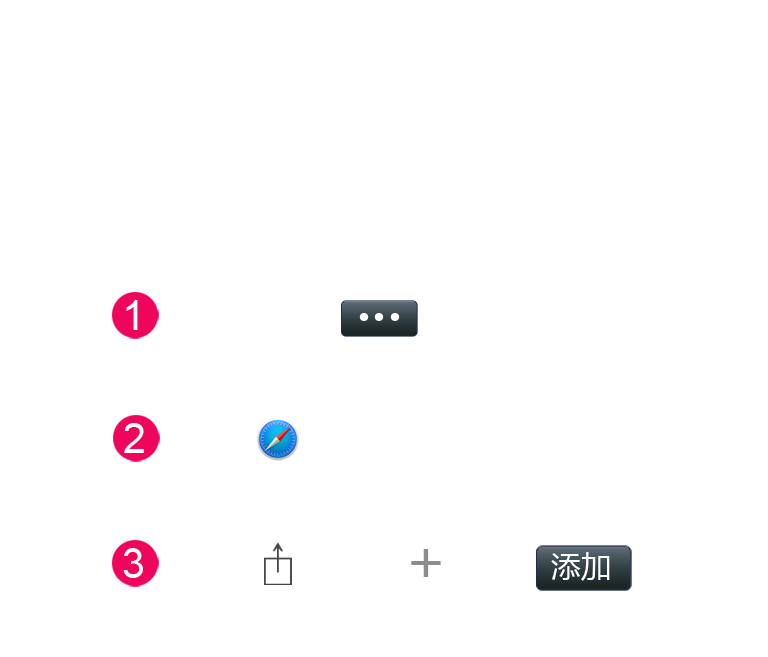

宁德时代四大行动纲领

循环经济为什么会重塑电池产业链?

“全球能源循环计划”(Global Energy Circularity Plan),首次系统性地将电池循环经济与能源系统低碳转型结合起来。

不同于以往单点式的节能或回收尝试,该计划提出了一套贯穿设计、生产、使用、回收全过程的闭环生态,并通过四个维度来实现从理念到实践的落地(从设计、制造到使用与回收,系统性重塑电池产业的可持续路径)。

包括了四大行动纲领:“重塑价值链体系、产品再设计、重构商业模式、完善回收闭环”。

在这套系统中,宁德时代不仅是倡导者,更以其在电池产业链的技术、制造和回收能力为支撑,构建了可操作的实践框架。

1|一种以生命周期为单位的价值链重构

在传统工业模式下,价值链的重心集中在产品出厂之前。而“全球能源循环计划”则尝试将“产品全生命周期”拉直成一条资源路径:从原材料提取、制造加工、终端使用、到最终回收再造,每一个节点都参与碳排预算与资源闭环。

例如,在制造端,“全球能源循环计划”提出要将碳管理系统深度集成进材料采购、生产工艺与物流流转当中;而在使用阶段,电池不再是整车的“附件”,而被作为“共享服务”进行全周期管理,即是推动“电池即服务”的商业模式演进。

以宁德时代打造“时代碳链”管理系统为例,碳减排目标是可以嵌入全生命周期管理中——这不只是减排,更是效率重构。

碳管理系统的存在使得原本被“外包”给环境的隐性成本,重新计入企业的资源预算系统,从而促使产业链上下游的“同步优化”。

2|重新定义产品:从消费品到模块化资产

在“全球能源循环计划”的逻辑中,电池产品的再设计,不再只是工程优化问题,而是一个面向回收场景的系统决策。

具体来说,就是要设计一颗电池,不仅服务于当下的应用,还能在退役后拥有第二次甚至第三次生命。

模块化、电芯“易拆解优先”、材料标定清晰等“为回收而设计”的原则,成为新一代电池产品的基本要求。同时,接口标准也需要统一规划,为后续应用中的拼装和互换奠定基础。这种变化不一定能立刻提升利润率,却可能从根本上决定未来产品能否进入下一个生命周期。

“全球能源循环计划”的另一个关键落点,是提高循环寿命,有效延长使用周期也可以降低对原材料的需求。比如,宁德时代新储能电池的循环寿命已提升至18000次,意味着在大规模储能与分布式能源场景中,可在无需更换核心部件的前提下持续服役多年。

如果类似技术应用在电车上,可以让电池的“经济寿命”远远超越一辆车的使用周期。金属资源的需求、整条供应链的碳强度都能下降。

除了“易拆卸”、“用得久”,“全球能源循环计划”的设计理念还预设了“用完后还能用”的路径。电池的选材、结构、系统控制等维度上都可以做出系统化的梯次利用预设。

电芯选用高耐久性的活性材料,模组结构考虑到未来的拆装便利性,而电池管理系统则在前期便兼容多种运行模式,为电池从动力应用平滑过渡至储能场景提供了技术通道。

一块退役的动力电池并不意味着寿命终点,而是进入了新的工作状态。宁德时代的多地部署实践表明,这些电池已成功服务于通信基站、储能电站、工商业微网等场景,帮助用户以更低成本获取清洁电力。

为了让每一块电池都能“物尽其用”,宁德时代还在电池设计中引入了“基于场景的优化原则”。

不同的应用环境对电池的容量、功率、热管理能力都有不同的需求。例如,乘用车强调轻量化和能量密度,重型商用车则更注重循环稳定性和持续放电能力。

宁德时代在电芯级别对参数进行微调,按需配置容量与电压平台,实现“用多少,配多少”。这种精准配置大大减少了关键金属材料的冗余投入,在满足性能要求的前提下节省资源、减轻负担。

根据Precedence Research的预测,到2034年,全球动力电池的梯次利用市场规模将达到124.2亿美元,这不仅是一个巨大的经济机会,更标志着循环经济的实际落地。

真正的循环经济,不是等电池退役后才开始回收,而是从设计图纸落笔的那一刻就已开始。

3|商业模式的底层转向:电池变成“被运营的资产”

“全球能源循环计划”背后,还有一个值得注意的趋势:从“卖一块电池”,变成“运营一块电池”。

电池在“再设计”之后,与使用电池的设备(电车、储能站等)脱钩,与此同时又需要推动了一批新型基础设施的出现,如换电网络、电池资产银行、以及“车-电池-电网”的多边协同平台。

在这样的体系中,电池不再随整车报废,而是作为独立资产多次流转,在多个场景中叠加使用价值。

换句话说,“全球能源循环计划”提出的不是“环保解决方案”,而是试图激活一个新型电池资产管理生态,其经济逻辑甚至可能影响汽车、储能、出行与电力等多个产业的价值捕捉方式。

4|回收不是终点,而是起点

闭环回收体系的建设是“全球能源循环计划”整个计划的关键支撑。“去原生矿化”是“全球能源循环计划”愿景的终极目标,而实现这一目标的关键环节,在于回收系统的成熟度与再生材料供给能力的提升。

目前全球回收体系尚未完全成熟,许多废旧电池可能进入非法渠道,造成环境污染和潜在爆炸风险。因此,回收还多了一种责任:保障退役阶段的环境与人员安全。

根据模型预测,到2042年,全球50%的新电池生产将不再依赖矿产开采,这一数据是以不同区域的制造废料产生量、退役电池更新周期及再生产出效率作为基础测算得出的。

通过高比例的同级材料循环利用,企业可以减少对新矿产资源的依赖,并强化了材料供应的可控性。这种从原料端到产品端再到原料端的循环闭环,使整个供应链具备了更强的韧性和稳定性。

宁德时代已建立起全球规模最大的电池回收网络。2024年,公司已回收废旧电池13万吨,并从中提取了1.7万吨锂盐。这些系统性能力的建立,离不开数据的支撑。

宁德时代的电芯和模组都被赋予唯一二维码,在制造端,二维码包含了材料来源、生产工艺、检测结果等信息;在使用端,它会记录温度、电流、循环次数等运行参数;而在退役环节,二维码则成为判断其梯次价值或回收优先级的依据。这一数据体系,使得每颗电池从“出生”到“退役”再到“再生”,都有清晰可循的路径。

宁德时代还尝试将制造废料与退役电池的再生路径系统建模,并与SystemIQ、斯坦福大学等机构共建动态数据库。该模型能周期性模拟材料供需,实现资源调配前置化。

在制度层面,宁德时代也通过参与全球电池联盟(GBA)推动的“电池护照”计划,为电池流通、报废和跨境管理建立统一标准,并强化了从生产、应用到回收全链条的信息透明化能力。

这些体系化的回收机制,都可以为其他国家与企业提供可复制的技术路径与政策框架。

小结

“全球能源循环计划”的提出,意味着电池厂商不再只是新能源产业链上的“关键部件制造商”,而需要成为全球绿色转型路径的系统的参与者甚至是设计者。

从电池生命周期设计到材料再生网络,从换电模式到回收标准,从企业内部实践到国际倡议,这一计划回应了资源约束带来的现实挑战,也为新能源产业提供了向“高资源效率、低碳成本”演进的工程范式。

在全球供应链面临重构的背景下,能否建立起稳定、可闭环的能源资产管理体系,将决定一家企业未来的产业位置。

而“全球能源循环计划”,正试图率先给出答案。