使用廉价劳动力的“世界工厂”模式崩溃,大变革的浪潮即将到来。大量最尖端机器人的投入使用,未来的iPhone或许将出自机器人之手。在“人手不足”和老龄化引发的社会变化的间隙中,可看到日本企业的商机。

“富士康下的大赌注”。

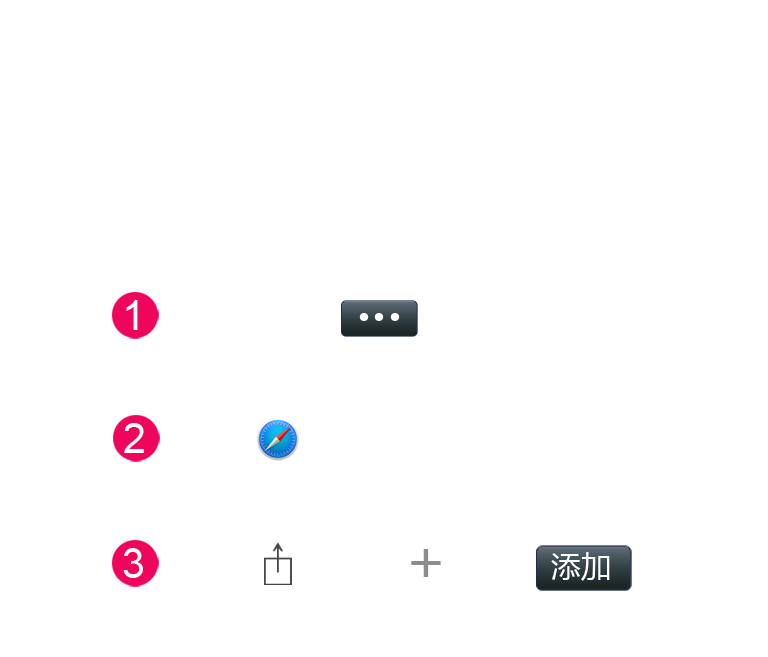

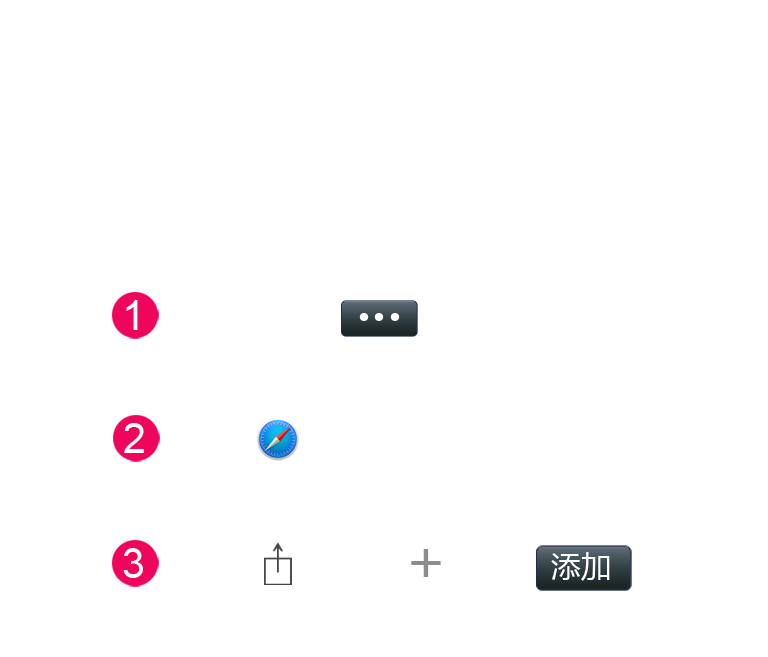

2011年7月,台湾鸿海精密工业设在中国大陆的子公司“富士康科技集团”宣布,“将在3年内添置100万台机器人”时,中国大陆媒体多以冷淡的口气予以报道。这也在情理之中。因为该公司因严峻的劳动环境,从2010年开始就不断有员工自杀,吸引了全世界媒体的关注。

厂房林立的富士康深圳工厂。

鸿海精密工业是世界上最大的EMS(电子产品代工生产服务)企业,为美国戴尔以及索尼等代工制造电子产品。其为美国苹果公司代工生产智能手机“iPhone”和平板终端“iPad”之事路人皆知。

摆脱“世界工厂”战略

鸿海精密工业董事长郭台铭准备通过大量采用机器人应对用人荒 富士康在中国大陆的17个省份设有26个生产基地,员工人数超过100万。因为其是来自台湾的受人瞩目的企业,短时间内又有10多名大陆员工自杀,引发了大陆媒体的穷追猛打。

对被抨击为“血汗工厂”的富士康提出的100万机器人计划,讽刺挖苦之声不绝,诸如“是因为招不到工人,所以要用机器人补缺”等等。

其实大量采用机器人的计划并非肇始于自杀问题。在那之前,富士康就一直在大量聘用机器人方面的技术人员,在内部成立机器人制造部门,稳步推动着生产的自动化计划。

富士康的生产线已经采用了1万多台担任简单作业的机器人。为该公司的自动化计划供应相关部件的欧姆龙中国的统括部长井田敬规就目睹了那番景象。

“作为生产中心的深圳工厂里集中了来自全世界的机器人。大概是富士康为了测试哪款机器人更适合自己的生产线”。

大量雇用农民工生产廉价产品,向发达国家出口。

在号称“世界工厂”的中国,富士康是这一模式的典型代表。正因为雇用着100万员工,面对迫近的用人荒和工资上涨的危机,富士康才提前采取了行动,并且把摆脱“世界工厂”模式作为了目标。

台湾企业的决策暗示着一个事实--即使廉价劳动力消失,企业也不能离开中国大陆。人工费的上涨另一方面也就意味着购买力的上升。拥有13亿人的消费市场终将有与发达国家相当的购买力。

既然如此,就在中国建设最先进的生产基地,向更加庞大的“世界市场”直接供应商品好了。于是,富士康的母公司--鸿海精密工业的董事长郭台铭决定以新的发展模式为目标,实施大转型。

从2012年开始,富士康将以平均每天1000台,全年30万台以上的速度采用机器人,推动生产线的自动化。据称,今后3年间,将向自动化投资人民币1000亿元。这对集团总销售额为2.99万亿新台币的公司而言,负担是很沉重的。

但是,在人口动态和就业形势瞬息万变的中国,投入大量人员的生产方法无疑将走到尽头。

这个算计十分精明。该公司使用的简易机器人的价格约为每台10万元。而农民工的工资是一年3万~4万元,机器人的成本相当于3个人的年收入。但是,如果机器人24小时工作,其产量有望达到8小时劳动的3倍。也就是说,只需1年就可以收回初期投资。

当然,机器人化也还存在课题:目前机器人能够完成的工作有限,日本的制造业甚至还有与自动化迥然不同的单元生产方式,即“未来工厂”以作业人员的多能化为基础的动向。而且,机器人每次更改工作内容都需要进行调整,并不一定能保证低成本。

面对这样的课题,富士康之所以还是决定要迈向机器人化,恐怕是因为用人荒导致了“世界工厂”模式的崩溃。而且,机器人化的浪潮还在向整个中国扩展。一些日本企业已经敏锐地察觉到这个动向并采取了行动。

欧力士已经开始“派遣机器人员工”

在东北的吉林省长春市一带是中国大型国有汽车厂商--第一汽车集团的大本营。

向一汽供应卡车部件等零部件的长春市泓轩机械设备,2011年12月运来了4台崭新的焊接机器人。室外只有零下20度,工厂里也冰冷刺骨。在呼着哈气的施工人员的注视下,机器人灵活地操作着6个焊接部位。看到这番景象的总经理陶庆轩长舒了一口气。

“这样就不用担心用人荒了”。在这个地区,施工人员短缺的现象也日趋严重。尤其是焊工更是长期不足,有时一名焊工同时要给多家工厂干活。3年前,月薪4000元就能招到熟练工,但如今就算出8000元也招不到。

看来找人是无望了。--刚想到这里,一汽就提出了改由机器人进行焊接的要求。这是因为他们对焊接质量为作业人员的水平所左右的现象感到担心。

陶总经理虽然下定决心采用机器人,但却遭遇了成本这个大问题。最新型的焊接机器人1台需要80万元,对于员工不到100人的中小企业而言负担过于沉重。因此,他决定以月为单位租用机器人。

出借方是欧力士租赁,系向法人出租电子测量器和个人电脑等的欧力士旗下的集团公司。该公司2004年进驻中国,也视察过承租方的生产一线。在洞察到机器人需求激增的动向后,该公司于2011年在中国率先推出了机器人租借业务。月租金设定为机器人价格的5%,只需20个月即可收回初期投资。

“3年内将把‘派遣机器人’增加到1000台”(担当业务的营业部长饭田弘介)。租借给中国工厂的机器人来自日本企业。在汽车生产线用垂直多关节机器人领域拥有高份额的安川电机,提供从制造到技术支持的一系列服务。

安川电机的目的是乘中国生产一线转型之际,一举把自己的机器人大量送上生产线。因此,安川电机机器人业务统括部的统括部长西川清吾并不执着于销售。

“让客户使用是首要的,只要客户认可我们的价值,总有一天会转化成销售业绩”。

日本制造业的十字路口

“世界工厂”从人海战术向机器人化转型带来了强大的冲击。国际机器人联盟预测,在2014年之前,中国将成为全球最大的工业机器人市场。而且中国市场需要的是最尖端的技术。多功能多关节机器人2014年的全球需求估计为16.67万余台,其中的约2成,也就是3万多台预计将进入中国的工厂。

对于日本的制造业来说,这也将演变为一个巨大的分叉点。在工业机器人领域,日本企业拥有压倒性的地位。安川电机、发那科与德国KUKA机器人、瑞士ABB上演着激烈的份额争夺战。紧随其后的还有大阪变压器和松下等4家日本企业。韩国和中国的企业虽然也生产工业机器人,但与前几名相比影响力较为薄弱。 机器人产业涉及的范围广泛。在部件方面,欧姆龙和三菱电机等日本企业把持着高份额。能否搭上中国制造业转型的浪潮,对于日本企业的效益将影响巨大。

为了抓住中国爆发式的需求,日本关联企业决定实施巨额投资。安川电机此前一直把工业机器人的生产集中在北九州市的工厂,但现在已经做出了在江苏省常州市建设新工厂的决定。新工厂将于2013年3月投产,开始的年产量预计为6000台。

发那科的打算则是贯彻“日本制造”。该公司将坚持在总部所在的山梨县生产,2011年12月刚刚对最新设备实施了强化。依靠“机器人制造机器人”的未来型工厂,成本竞争力正在飞跃性提高。

因用人荒,中国的制造一线工人的身影将从消失,从而化身为“无人工厂”。这样的未来或许即将成为现实。在这种未来前景下,日本企业能够向中国输送多少自己的“派遣机器人员工”?如果行动迟缓,中国自己的机器人产业就会崛起。如今,富士康就已经在着手自行开发并生产机器人了。

×

×